Prime luci sull’universo: gli astronomi osservano le prime stelle che hanno dissipato l’oscurità cosmica 13 miliardi di anni fa

Illustrazione del Big Bang (Canva FOTO) - aerospacecue.it

Ciò che è stato ripreso è incredibile, sono stati ripresi quegli antichissimi momenti. Sono le prime luci sull’universo!

Immaginare il cielo com’era oltre 13 miliardi di anni fa non è semplice. Nessuna galassia, nessuna stella, solo buio e materia in fermento. Eppure, in quell’oscurità primordiale, qualcosa stava per cambiare. Proprio in quel periodo, chiamato Cosmic Dawn, l’universo accese le sue prime luci. Ora, grazie a una serie di telescopi piazzati tra le vette secche del deserto di Atacama, in Cile, gli astronomi sono riusciti a “vedere” quell’antichissimo momento.

Questo traguardo arriva da un progetto chiamato CLASS (Cosmology Large Angular Scale Surveyor), pensato per misurare le minuscole variazioni nella radiazione cosmica di fondo (CMB), cioè la luce più antica che esista, rimasta come una firma dopo il Big Bang. È come osservare le impronte dell’infanzia dell’universo, ma con strumenti che fino a pochi anni fa si pensava potessero funzionare solo dallo spazio.

E in effetti la sfida era tutt’altro che banale. Raccogliere segnali così deboli dalla Terra sembrava una missione impossibile. Il rumore generato dall’atmosfera, dai radar, persino dai nostri cellulari, rende la rilevazione estremamente difficile. Ma il team guidato da Johns Hopkins ha trovato il modo di “pulire” il segnale e distinguere il sussurro cosmico dal frastuono terrestre.

Il dato sorprendente? CLASS è riuscito a rilevare la firma lasciata dalle prime stelle quando hanno iniziato a ionizzare l’idrogeno neutro che riempiva l’universo, segnando l’inizio di un’epoca nuova. Si tratta del primo risultato di questo tipo ottenuto da terra, e potrebbe davvero cambiare il modo in cui si racconta la nascita dell’universo.

Quando la luce ha preso il sopravvento

All’inizio, l’universo era un posto decisamente opaco. Per circa 380.000 anni dopo il Big Bang, i fotoni (le particelle di luce) rimbalzavano senza sosta su elettroni liberi, incapaci di viaggiare liberamente. Poi, con l’espansione e il raffreddamento, le particelle hanno cominciato a formare i primi atomi di idrogeno neutro. Ed è stato solo allora che la luce ha potuto “scappare”, lasciando un bagliore visibile ancora oggi: la radiazione cosmica di fondo.

Ma la calma non è durata a lungo. Circa 800 milioni di anni dopo il Big Bang, le prime stelle hanno cominciato a brillare, emettendo radiazione ultravioletta così potente da strappare via di nuovo gli elettroni dagli atomi di idrogeno. Questo processo, chiamato “reionizzazione”, ha riportato l’universo in uno stato di opacità temporanea. La vera sfida per gli astronomi moderni è rilevare le tracce lasciate da questo evento nella CMB, un’impresa delicata perché il segnale da cercare è circa un milione di volte più debole della radiazione cosmica standard.

CLASS e la luce più flebile dell’universo

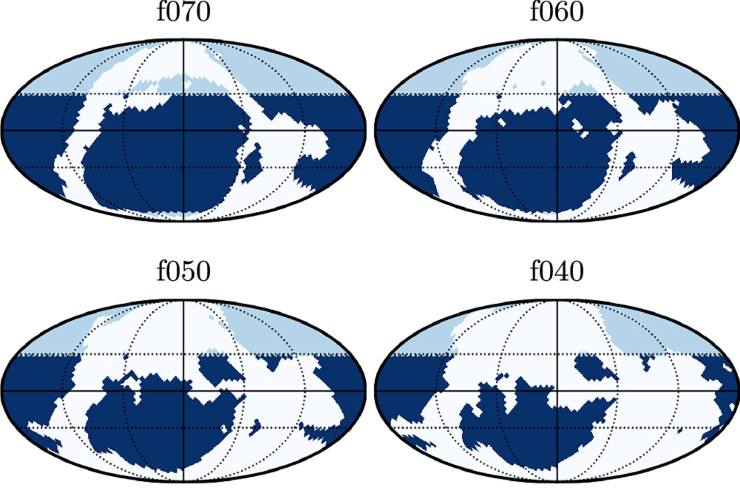

La svolta è arrivata confrontando i dati raccolti da CLASS con quelli di due missioni spaziali fondamentali: Planck dell’ESA e WMAP della NASA. Questo confronto ha permesso di identificare le interferenze causate da fonti terrestri e ambientali, isolando finalmente un segnale di polarizzazione nella CMB associato proprio alla reionizzazione. La polarizzazione si verifica quando le onde luminose vengono deviate in una direzione specifica. CLASS ha analizzato in particolare la probabilità che un fotone della CMB sia stato deviato da un elettrone liberato dalla radiazione delle prime stelle.

Questa interazione minuscola, registrata attraverso la cosiddetta polarizzazione E-mode a grandi scale angolari, ha permesso agli scienziati di misurare con precisione la profondità ottica della reionizzazione. Un risultato ottenuto con una significatività del 99,4%, e tutto da terra – una prima assoluta. Lo studio completo, firmato da Li et al., è stato pubblicato su The Astrophysical Journal. Non solo: questa nuova analisi ha anche mostrato che la metodologia di CLASS riesce a correggere efficacemente i bias dovuti al filtraggio dei dati nel dominio del tempo, un problema tecnico noto in questo tipo di osservazioni.